Umlaut Big Band

Artwork von A. R. Penck

Foto: Dagmar Gebers / FMP-Publishing

Outside Traditions

„Die Idee eines ‚Außen‘ besagt, dass Musik nicht nur aus formalen Gestaltungsmitteln wie Harmonie, Melodie oder Rhythmus besteht, sondern dass diese Elemente durch ihren Ausdruck über sich selbst hinausweisen, auf etwas, das jenseits der musikalischen Form liegt. All diese Mittel speisen sich aus bestimmten Traditionen, die sich über viele Jahre entwickelt haben. Wenn wir uns das musikalische Material als das ‚Innen‘ vorstellen – was vom ‚Außen‘ ist darin enthalten? Das ist der eine Aspekt: der kulturelle, historische und politische Kontext, aus dem bestimmte musikalische Formen hervorgehen. Der zweite Aspekt besteht darin, außerhalb des Gewöhnlichen zu spielen, also eine Musik, die sich über gängige Vorstellungen und formale Begrenzungen hinwegsetzt. Es geht um ein Streben nach Freiheit – sowohl in der Musik als auch außerhalb der Musik.“

– Asher Gamedze

1

Decolonial Legacies

Protestkultur und Spiritualität im südafrikanischen und US-amerikanischen Jazz

Jazzgeschichte in den USA und Südafrika ist in vielerlei Hinsicht mit der Erfahrung von Diskriminierung und Widerstand, aber auch mit den kulturellen Praktiken, sozialen Utopien und kollektiven Selbstbehauptungen von marginalisierten Bevölkerungsgruppen verflochten. In einem Gespräch über das Wechselverhältnis von Musik und Gesellschaft gibt Asher Gamedze Einblicke in seine Arbeit als Musiker und Historiker, die Besonderheiten der südafrikanischen Jazztradition sowie die ästhetischen Ursprünge bestimmter musikalischer Ausdrucksformen in der Erfahrung von und im Kampf gegen Rassismus und Unterdrückung. Eine Reihe graphischer Partituren bietet einen Vorgeschmack auf die Premiere des vierten Kapitels von „Coin Coin“ – Matana Roberts groß angelegter Auseinandersetzung mit der US-amerikanischen Vergangenheit, der sie anhand ihrer persönlichen Familiengeschichte auf den Grund geht. Und im Videointerview spricht Altsaxofonist Immanuel Wilkins mit Peter Margasak über seine musikalischen Anfänge in der Kirche, sein aktuelles Album sowie über Sinn und Unsinn von terminologischen Zuschreibungen wie spiritual jazz und Black radicalism im Hinblick auf eine aktuell zu beobachtende Renaissance und Popularisierung entsprechender ästhetischer Traditionen in den USA.

Asher Gamedze

Beim diesjährigen Jazzfest Berlin stellt der in Kapstadt lebende Schlagzeuger und Komponist Asher Gamedze sein 2020 erschienenes Album „Dialectic Soul“ vor, eine ausdrucksstarke musikalische Reflexion auf Kolonialismus, Kapitalismus und Widerstand. Neben seiner musikalischen Aktivität ist Gamedze als Wissenschaftler, Pädagoge und Kulturschaffender tätig und engagiert sich in verschiedenen sozialen Bewegungen und aktivistischen Kontexten. Zu seinen Interessen als Autor und Wissenschaftler zählen die afrikanische Geschichte, die Geschichte und Theorie revolutionärer Praxis, die Kulturproduktion der Schwarzen Diaspora sowie Formen der radikalen Pädagogik. Er lehrte Geschichte an der Universität von Kapstadt, wo er auch einige Jahre in der Forschung tätig war.

Asher Gamedze

© Frank Schmitt

Ein Zustand von Freiheit und Intensität

Asher Gamedze im Gespräch mit Christopher Hupe über sein Album „Dialectic Soul“, musikalische Widerstandspraktiken, südafrikanischen Jazz und das Außen der Musik

Asher Gamedze, beim Jazzfest Berlin 2022 präsentierst du dein international gefeiertes Album „Dialectic Soul“, das Ende 2018 in einer Live-Session im Studio entstanden und 2020 erschienen ist. Warum war es dir wichtig, das Album live aufzunehmen?

Asher Gamedze: Nun, der erste Grund war wohl Geld. (lacht) Ich habe gespart und konnte mir nur etwa anderthalb Tage im Studio leisten. Ich bin aber generell der Meinung, dass es so etwas wie Perfektion, insbesondere in der Musik, nicht gibt. Unebenheiten haben mich schon immer interessiert und ich mag es, wenn Musik ungeschliffen klingt. Viele Bands nehmen die einzelnen Tracks immer wieder neu auf, bis zum Beispiel die Bläser*innen etwas auf den Punkt genau hinbekommen. Wenn Musiker*innen wissen, dass sie bei einem Fehler den entsprechenden Teil des Songs einfach neu aufnehmen können, dann gehen sie vielleicht nicht gleich beim ersten Take aufs Ganze. Ich möchte gerne eine bestimmte Ebene, einen Zustand von Freiheit und Intensität erreichen. Die Kompositionen sind der Weg dorthin und sie müssen auf eine bestimmte Art und Weise artikuliert werden, aber ich strebe nicht nach Perfektion. Es kann etwas passieren, das jenseits von richtig oder falsch liegt. Das hat etwas mit der Intensität eines Live-Gigs zu tun.

Was hat es mit dem Titel „Dialectic Soul“ auf sich?

Ich denke, die unmittelbarste Bedeutung bezieht sich auf die Idee der Dialektik, ein Konzept, das in der europäischen Philosophie weit verbreitet ist, am prominentesten wohl bei Hegel und später in einer anderen Spielart bei Marx. Diese Idee taucht in verschiedenen Revolutionsgeschichten auf, aber ihre Entwicklung in der europäischen Philosophie ist sehr eurozentrisch und rassistisch. Auch als Marx sich mit Dialektik beschäftigte, ging er von einem Weltbild aus, in dem Europa als Inbegriff des Fortschritts gilt und das keinen Sinn für die historische Dynamik anderer Gesellschaften hat. Dennoch haben eine Reihe von Revolutionär*innen aus Afrika, Asien und Lateinamerika einen Nutzen in dieser Idee gefunden. Menschen wie Amílcar Cabral, ein Revolutionär aus Guinea-Bissau, und Mao haben sich damit auseinandergesetzt. Das ist der eine Aspekt: das Konzept der Dialektik mit all den Komplikationen und Widersprüchen, die damit verbunden sind.

Und dann geht es um die Vorstellung der Seele, die offensichtlich mit ebenso vielen verschiedenen Traditionen, Wurzeln, Referenzen und Symboliken behaftet ist. Es gibt beispielsweise Soul als musikalisches Genre. Dabei denke ich natürlich zuerst an afroamerikanische Musik der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre, aber zugleich denke ich an Soul als eine bestimmte Art und Weise, Musik zu spielen und zu erleben, die viel umfassender ist als das Genre. Vieles von dem, was als Avantgarde-Musik bezeichnet wird, betrachte ich als Soul – aufgrund des Gefühls, das sie transportiert, oder aufgrund dessen, was sie aussagt. Das Album versucht, diese beiden Konzepte von Dialektik und Seele zusammenzubringen. Die Idee der Dialektik ist für mich auch deshalb so faszinierend, weil sie die Bewegung und den Wandel betont. Die dialektische Seele („Dialectic Soul“) ist also die Seele, die immer in Bewegung ist, die immer nach vorne drängt und das Neue sucht. Es handelt sich um ein spekulatives Konzept.

Christopher Hupe arbeitet seit 2019 als Dramaturg für das Jazzfest Berlin.

Musik aus Südafrika im Programm des Jazzfest Berlin

Immanuel Wilkins

Der junge, aus Philadelphia stammende Altsaxofonist Immanuel Wilkins stellt in diesem Jahr sein Anfang 2022 erschienenes, von der Kritik hoch gelobtes Album „The 7th Hand“ vor. Trotz seiner Verwurzelung im Post-Bop klingt seine Musik durch und durch zeitgenössisch und ist reich an Einflüssen unterschiedlichster Art. So ist Wilkins’ durchlässige, stets groove-orientierte Ästhetik von Gospel- und Free-Jazz-Elementen durchwoben. Seine Kompositionen sind mitunter geprägt von religiösen Erfahrungen und tragen der Vorstellung Rechnung, dass Musiker*innen zu reinen Vehikeln einer höheren Inspirationsquelle werden können.

Immanuel Wilkins

© Rog Walker

Immanuel Wilkins im Gespräch mit Peter Margasak über sein aktuelles Album, seine musikalischen Anfänge in der Kirche und Sinn und Unsinn von Kategorien wie spiritual jazz oder Black radicalism

Immanuel Wilkins im Programm des Jazzfest Berlin

Matana Roberts

Matana Roberts (they/them), Saxofonist*in, Komponist*in und Künstler*in aus Chicago, ist mit der europäischen Live-Premiere von „Coin Coin – Chapter Four: Memphis“ beim Jazzfest Berlin zu Gast. Es ist das jüngste Album einer 12-teiligen Reihe klanglich-musikalischer Ethnographien, die Roberts’ persönliche Ahn*innenforschung mit historischer Recherche verbindet, und hat mit seiner eigenwilligen Ästhetik und beeindruckenden Aussagekraft vielfach für Aufsehen gesorgt. Eine Auswahl graphischer Notationen gewährt Einblicke in den künstlerischen Arbeitsprozess dieses vierten Kapitels, dessen Zentrum Roberts’ Familiengeschichte in Memphis bildet, einer der wichtigsten Musikstädte Amerikas. Dort lebte eine Verwandte namens Liddie, die den Schmerz und Schrecken von Rassismus am eigenen Leib erfahren musste, als ihr Vater vom Ku-Klux-Klan ermordet wurde.

Matana Roberts

© Brett Walker

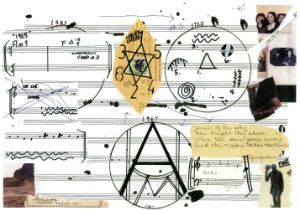

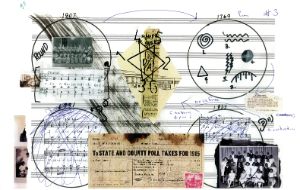

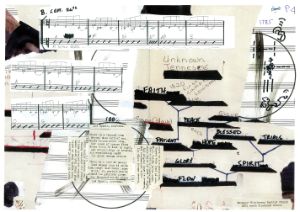

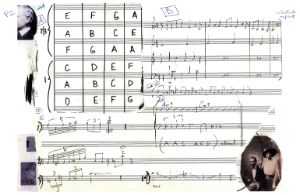

Auszug aus der Partitur von „Coin Coin Chapter Four: Memphis“

© Matana Roberts

„Das erklärte Ziel meiner künstlerischen Arbeit ist es, ein einzigartiges und sehr persönliches musikalisches Œuvre zu schaffen, das Menschen aller Gesellschaftsschichten anspricht und sie ermutigt, aufzustehen und ihre Stimme zu erheben – ungeachtet aller sozialen Unterschiede, die nur Etiketten intellektueller Klassifizierungen sind. In meiner Vorstellung einer idealen Welt sind diese ‚Unterschiede‘ nicht mehr als eine Illusion, die allein dem kapitalistischen Wirtschaftssystem und elitären Hierarchien dient. Mit meinem Lebenswerk stelle ich mich künstlerisch dagegen.“

Matana Roberts

Auszüge aus der Partitur von „Coin Coin Chapter Four: Memphis“

Matana Roberts im Programm des Jazzfest Berlin

2

Freedom of Sound

Klangexperimente und Stilbrüche in der improvisierten Musik Europas

Lange Zeit spielte sich der europäische Jazz nahezu ausschließlich im Fahrwasser der US-amerikanischen Tradition ab. Nennenswerte Impulse, die von europäischen Musiker*innen auf die internationale Jazzlandschaft ausgingen, sind erstmals im Zuge der Free-Jazz-Bewegung der 1960er- und 1970er-Jahre zu verzeichnen. Seit diesem Startschuss hat die improvisierte Musik in Europa eine überwältigende Formenvielfalt angenommen und ist zu einem der Aushängeschilder – nicht nur der Berliner Kreativszene – avanciert. In zwei Bildserien zeigen wir Szenen und Orte der improvisierten Musik in Berlin: damals und heute. Einen persönlichen Blick auf die Anfänge des europäischen Free Jazz wirft Julia Neupert in einem Essaybeitrag und Peter Margasak teilt seine subjektiven Eindrücke von der hiesigen Musiklandschaft aus der Perspektive des US-Amerikaners, der vor mehreren Jahren aus Chicago nach Berlin gezogen ist und hier wie dort kaum einen Tag hat verstreichen lassen, ohne sich ins Live-Getümmel der lebendigen Kreativszenen zu stürzen. Darüber hinaus macht eine Reihe von Videos aus dem Umfeld des Umlaut-Kollektivs Lust auf ebenso unterhaltsame wie virtuose Stilbrüche beim Jazzfest Berlin 2022 im Rahmen des „Umpire Jumble“.

Peter Brötzmann Group: Fred van Hove, Don Cherry, Peter Brötzmann. Workshop Freie Musik, Akademie der Künste, 1971

Foto: Werner Bethsold / FMP-Publishing

Markus Müller (Hg.): „Free Music Production. FMP – The Living Music“

Das Berliner Musiklabel Free Music Production hat als Plattform von 1968 bis 2010 einen wesentlichen Beitrag zur Produktion, Präsentation und Dokumentation von Free Jazz und improvisierter Musik in Europa geleistet. In seinem Buch „Free Music Production. FMP – The Living Music“ erzählt Markus Müller ausgehend von Gesprächen mit Protagonist*innen wie Peter Brötzmann oder Jost Gebers die Geschichte der Musiker*innen-Initiative, die im Kontext der 1968er-Ideen von Selbstorganisation und Selbstbestimmung entstand und über 40 Jahre lang international vernetzt arbeitete. Durch den uneingeschränkten Zugang zum FMP-Publishing Archiv in Borken beinhaltet das Buch eine Vielzahl an erstveröffentlichten Dokumenten und Fotos aus der Geschichte der FMP.

Bildserie: Berlin als eine der Keimzellen des europäischen Free Jazz

Seit den späten 1950er-Jahren hatte es immer wieder Versuche von Musiker*innen gegeben, ihre Produktions- und Arbeitsbedingungen selbstbestimmt zu gestalten. Weil der Saxophonist Peter Brötzmann den Veranstaltern der Berliner Jazztage, dem heutigen Jazzfest Berlin, nicht garantieren konnte, dass seine Gruppe in schwarzen Anzügen auftreten würde und deshalb wieder ausgeladen wurde, organisierte er 1968 zusammen mit dem Bassisten Jost Gebers das erste Total Music Meeting (TMM). Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich FMP zu einem internationalen Brennpunkt für aktuelle, zu Beginn teils heftig umstrittene improvisierte Musik. Mit einer Bilderserie, die auf Markus Müllers kürzlich erschienenem Buch „FreeMusic Production. FMP – The Living Music“ basiert, bieten wir Einblicke in eine der Keimzellen des europäischen Freejazz in Berlin.

Musiker*innen aus dem FMP-Umfeld im Programm des Jazzfest Berlin

Mehr als nur eine historische Episode

Musikredakteurin Julia Neupert über die Anfänge von und ihre persönliche Begegnung mit europäischem Free Jazz

„Alles außer Free Jazz!“ Wer so auf die Frage nach dem eigenen Musikgeschmack antwortet (es sind Viele!), will unmissverständlich zwei Dinge klarstellen: 1. Ich bin wahnsinnig offen und interessiere mich deshalb für sehr Verschiedenes. 2. Ich kann Krach von Klang unterscheiden, deswegen weiß ich, dass Free Jazz eigentlich keine Musik ist, schon gar kein Jazz.

Warum ist das so? Keine Ahnung. Als ich als Kind diese Musik zum ersten Mal erlebt habe (Ernst-Ludwig „Luten“ Petrowsky, Mensa Rostock, irgendwann in den späten 1980er-Jahren) war sie für mich eher ein positives Schockerlebnis: wuchtig, fröhlich und gleichzeitig so herrlich grimmig. Wahrscheinlich eine frühe Desensibilisierung gegen alle Formen von Free-Jazz-Allergie.

Die gab es ja bekanntlich schon in den jungen Jahren des „New Thing“, als auch die seriöse Kritik oft hysterisch gellte, wenn es um die Musik von Ornette Coleman, Albert Ayler, Jeanne Lee und anderen ging. Apropos hysterisch: Ziemlich bezeichnend ist auch der schrille Ton, mit dem Saxofonist Klaus Doldinger 1967 in der inzwischen legendären WDR-Fernsehsendung „Free Jazz – Pop Jazz“ seinen Kollegen Peter Brötzmann indirekt als Scharlatan beschimpfte. Der wiederum empfahl mit sanftester Stimme: „Einfach mal dasitzen und zuhören!“

Ich bin keine Zeitzeugin dieser Jahre, aber es scheint, dass auch in Europa der Free Jazz damals schon stark polarisiert hat. So viel Widerspruch es gegenüber dieser Musik gab, so eine starke Anziehungskraft hatte sie für diejenigen, die in ihr den Sound der Revolte gegen alles Konservative und Verengte zu hören meinten. Ähnlich wie der US-amerikanische Free Jazz mit dem Civil Rights Movement verbunden war, verortete sich sein europäisches Pendant in der Protestkultur der 68er-Bewegung. Und zwar sowohl in West- als auch in Osteuropa. Darüber hat unter anderem Harald Kisiedu in seinem exzellenten Buch „European Echoes: Jazz Experimentalism in Germany, 1950–1975“ geschrieben. Dort weist er übrigens auch nach, dass die These der radikalen „Emanzipation“ des europäischen Free Jazz von seinen US-amerikanischen Ursprüngen nur einen Teil der Wahrheit trifft. Die meisten der frühen Free-Jazz-Pionier*innen in Amsterdam, London, Warschau, Wuppertal, West- oder Ostberlin fühlten sich im Gegenteil von den afroamerikanischen Avantgardist*innen inspiriert und hatten darüber hinaus oft langjährige Erfahrungen in Dixieland-, Swing-, Cool- oder Hard-Bop-Combos gesammelt.

Free Jazz entdeckten die europäischen Akteur*innen schließlich als einen Raum, den sie persönlicher als bisher bespielen konnten. „Play yourself!“, lautete die Aufforderung, auch weil das bei dieser Musik gar nicht anders ging: Expressivität ist nicht simulierbar.

Verschiedene Musiker*innen an verschiedenen Orten nutzten damals ganz unterschiedliche Impulse, sei es aus der Neuen Musik, aus dem Fluxus oder aus der traditionellen Musik ihrer jeweiligen Regionen. Es entstand ein transnationales Netzwerk, dessen Knotenpunkte in Amsterdam mit dem Instant Composers Pool (ICP) und in Westberlin mit der Free Music Production (FMP) die prominentesten, aber nicht die einzigen waren.

Wer genauer hinhört, erkennt schnell, dass Free Jazz im Europa der 1960er- bis 1980er-Jahre sich nicht nur als „Kaputtspiel“ zeigte, sondern auch als Humoreske, Ballade, Theatermusik und Protestlied. Auf jeden Fall hat sich inzwischen erwiesen, dass er – sehr robust – mehr als nur eine historische Episode gewesen ist. Seine Vehemenz und Offenheit sind zu einer Musizierhaltung verschmolzen, die ihren Ausdruck in vielen Formen findet – und immer noch heftige Emotionen auslösen kann.

Ich höre nicht alles, aber Free Jazz unbedingt!

Julia Neupert ist Jazzredakteurin und Moderatorin bei SWR2. Sie unterrichtet Jazzgeschichte an der Hochschule der Künste Bern.

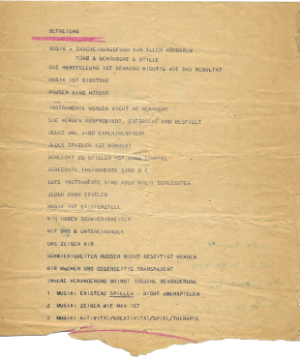

Sven-Åke Johansson: „Befreiung“

Musik = Erscheinungsform von allem Hörbaren

Töne & Geräusche & Stille

Die Herstellung ist genauso wichtig wie das Resultat

Musik ist sichtbar

Pausen sind hörbar

Instrumente werden nicht beherrscht

Sie werden ausprobiert, erforscht und bespielt

Jedes Mal wird experimentiert

Jedes Spielen ist korrekt

Schlecht zu spielen ist auch Schpiel

Schlechte Instrumente sind OK

Gute Instrumente sind auch nicht schlechter

Jeder kann spielen

Musik ist existenziell

Wir haben Schwierigkeiten

Mit uns & untereinander

Das zeigen wir

Schwierigkeiten müssen nicht beseitigt werden

Wir machen uns gegenseitig transparent

Innere Veränderung bringt äußere Veränderung

1 Musik: Existenz spielen – nicht überspielen

2 Musik: Zeigen wie man ist

3 Musik: Aktivität/Kreativität/Spiel/Therapie

Befreiung

© Sven-Åke Johansson

Umlaut

Ähnlich wie die Mitglieder von FMP vor 50 Jahren haben sich die Musiker*innen des Umlaut-Kollektivs zusammengeschlossen, um in selbstbestimmten Produktionszusammenhängen kreative Freiräume zu schaffen. Gegründet 2004 in Stockholm, arbeitet das Kollektiv sowohl in Berlin als auch in Paris und besteht im Kern aktuell aus zehn Musiker*innen. „Transformation of Sound“ lautet dabei das Motto, unter dem sie Platten aufnehmen, Konzerte organisieren, neue Künstler*innen entdecken und sich gemeinsam die Bühne teilen. Ihr Antrieb für all diese Aktivitäten besteht darin, sich für viel zu selten gespielte und wahrgenommene Musik einzusetzen und der strengen Trennung zwischen den unterschiedlichen Genres entgegenzuwirken.

Umlaut Big Band

© Léa Lanoë

Joel Grip über das Umlaut-Kollektiv und den „Umpire Jumble“

Drei Ensembles aus dem Umfeld des Umlaut-Kollektivs bespielen gemeinsam unter dem Titel „Umpire Jumble“ über mehr als drei Stunden das zur Konzertfläche umgestaltete Bühnenhaus des Festspielhauses. Sven-Åke Johansson präsentiert in einem Trio mit dem Saxofonisten Bertrand Denzler und Joel Grip am Bass das Projekt „Neuköllner Modelle“. Das Quartett Die Hochstapler kreiert ein spontanes Post-Bop-Programm in Echtzeit. Und zum krönenden Abschluss lädt die Umlaut Big Band zum Feiern und Tanzen ein – mit einem Set, das Überraschungen garantiert.

Musicians from the Umlaut Collective in this Year’s Programme of the Jazzfest Berlin

Eine der kosmopolitischsten Städte der Welt

Peter Margasak über Jazz in Europa und die heutige Berliner Szene für kreative Musik

Als sich Jazz in Europa etablierte, geschah dies oft in Ländern, in denen sich Musiker*innen aus den USA niedergelassen hatten und dort großen musikalischen Einfluss ausübten: etwa Dexter Gordon und Don Byas in Frankreich, Ben Webster und Kenny Drew in Dänemark oder Bill Barron und Red Mitchell in Schweden. All diese Orte besaßen stets eine blühende Musikszene, doch jahrzehntelang schien der Qualitätsmaßstab darin zu bestehen, wie nahe die Musiker*innen in diesen Ländern dem amerikanischen Sound kamen. Auch nach mehr als vier Jahren, die ich mittlerweile in Europa lebe, nehme ich nach wie vor eine unbeschreibliche Qualität im amerikanischen Jazz wahr, wenn ich nach Chicago oder Philadelphia zurückkehre. Doch was ist mit der Musik, die in Berlin oder anderen Teilen Europas entsteht? Jetzt, im zweiten Jazz-Jahrhundert, sollte eine solche, an den USA orientierte Qualitätsskala ausgedient haben.

Es steht außer Frage, dass es in Europa nie so viele spannende künstlerische Ansätze im weiten Feld von Jazz und improvisierter Musik gab wie heute – und gerade deshalb sollte diese Musik nicht mehr an verstaubten Standards von der anderen Seite des Atlantiks gemessen werden. Bereits vor Jahrzehnten begannen europäische Jazzmusiker*innen, eine eigene Klangsprache und neue Wege jenseits der amerikanischen Dogmen zu finden. Im Berlin der späten 1960er-Jahre etwa entstand eine Free-Jazz-Szene, die nicht mehr Blues, sondern europäische Traditionen als Ausgangspunkt für ihre Musik verwendete. Heute ist Berlin eine der kosmopolitischsten Städte der Welt – mit einer einzigartigen Musikszene aus vielen verschiedenen, ineinandergreifenden Communities. Musikalische Traditionen, Einflüsse und Stile aus buchstäblich allen Teilen der Welt treffen sich hier, befruchten sich wechselseitig oder kollidieren miteinander. Auf der anderen Seite gibt es in Berlin und Europa noch immer unzählige Jazzmusiker*innen, die alten US-amerikanischen Konventionen verpflichtet sind. Und auch wenn viele von ihnen ihre Kunst meisterhaft beherrschen, so sind es doch andere, die den zeitgenössischen Jazz voranbringen. Unter denen, die in Europa die amerikanische Jazztradition auf mitunter beeindruckende Weise immer weiter verfeinern, sind wohl nicht viele Musiker*innen, die in Erinnerung bleiben werden.

Währenddessen ist die Diversität der Berliner Musikszene für aufgeschlossene Hörer*innen schwindelerregend groß und nahezu unmöglich zu überblicken. Denn obwohl die freie Improvisationsszene der Stadt seit Jahrzehnten weltweit gefeiert wird, ist wohl die aktuell spannendste Entwicklung, dass sich Jazz vermehrt mit anderen Traditionen vermischt – seien es Einflüsse der Neuen Musik, elektroakustische Tendenzen oder die Musik anderer Kulturen. Daneben gibt es Improvisationsmusiker*innen, die mit endloser Neugier einst vollkommen fremde, undenkbare Konzepte in ihre Arbeit integrieren. Die zunehmende Diversität der Berliner Bevölkerung ist keinesfalls spurlos an der Kunst vorbeigegangen. Im Gegenteil: Während ich diesen Text schreibe, ist in meinem Posteingang das wöchentliche Update des Echtzeitmusik-Kalenders aufgetaucht und präsentiert eine Fülle von abenteuerlichen Projekten, die derzeit in Berlin stattfinden. Und dennoch bleibt dieser Kalender nur ein winziger Ausschnitt dessen, was in dieser Stadt vor sich geht – und von dem das Beste nicht nur die ganze Vielfalt der Musik, sondern alle möglichen internationalen Aktivitäten einschließt.

Wenn also europäische Medien suggerieren, amerikanischer Jazz und improvisierte Musik würden aussterben, ist das nicht weniger ignorant als jene Stimmen aus den USA, die die europäische Musik seit Langem geringschätzen. Warum sollte man diese ganze Vielfalt nicht zelebrieren, vor allem in einer Stadt wie Berlin, wo – wie nirgendwo sonst auf der Welt – musikalische Diversität praktiziert und gelebt wird?

Peter Margasak ist langjähriger Musikjournalist (unter anderem für den Chicago Reader, Rolling Stone und The New York Times), der seit 2013 auch die wöchentliche Frequency Series im Club Constellation in Chicago kuratiert. Er ist als Programmberater für das Jazzfest Berlin tätig.

Bildserie: Szenen und Orte improvisierter Musik in Berlin heute

Die Berliner Fotografin und Musikbegeisterte Cristina Marx dokumentiert mit ihren Aufnahmen den kreativen Dschungel des Berliner Live-Musikgeschehens. Eine Bilderreihe bietet fotografische Eindrücke von der Diversität der improvisierten Musik in Berlin heute und den Orten, an denen sie gespielt wird.

3

Listening to the Field(s)

Folktraditionen und Kulturtransfer in Jazz und Improvisierter Musik

Die Einflüsse regionaler Musiktraditionen im diesjährigen Jazzfest-Programm sind ebenso vielfältig wie ästhetisch produktiv. Sie reichen vom Liedgut norditalienischer Feldarbeiterinnen über traditionelle instrumentale Klangfarben – u. a. aus Rumänien, Polen und Armenien – bis hin zu folkloristischen Musizierweisen aus aller Welt. Henning Bolte nimmt die Anfänge der musikethnologischen Feldforschung in Osteuropa und der Schwarzmeerregion zum Ausgangspunkt eines essayistischen Ritts durch die Geschichte der wechselseitigen Beziehungen von Jazz und Folk entlang der musikalischen Beiträge beim diesjährigen Jazzfest Berlin. In Kurzvideos sprechen Musiker*innen aus dem Programm über ihre vielfältigen Bezüge zu folkloristischer Musik aus unterschiedlichen Regionen. Fragen von Identität und Tradition kommen dabei ebenso zur Sprache wie ihre konkreten künstlerischen Zugänge zu den – oft nur mündlich tradierten – Spielweisen: von der hörendenden Aneignung über den Rückgriff auf musikethnologische Methoden bis hin zur kreativen Verwendung von Field Recordings und experimentellen Ansätzen. Und der Chicagoer AACM-Künstler Ben LaMar Gay, der in seinen multistilistischen Kreationen die musikalischen Sprachen und kulturellen Einflüsse seiner Mitmusiker*innen wie ein Schwamm aufzusaugen scheint, lässt uns im Videointerview an den unergründlichen Wegen seines Schaffensprozesses teilhaben.

„Ich habe mir auch viele Jazz- und Bebop-Platten angehört. […] Dabei habe ich versucht, Melodien und Strukturen herauszuhören. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen einigen Arten von Jazz und Folk-Musik. […] ‚Ruby My Dear‘ von [Thelonious] Monk ist so ein Beispiel. Monk spielte im Blue Note in der 3rd Street mit John Ore am Bass und Frankie Dunlop am Schlagzeug. Manchmal saß er dort schon nachmittags ganz allein am Klavier und spielte Sachen, die wie Ivory Joe Hunter klangen – und ein halb aufgegessenes Sandwich lag neben ihm auf dem Klavier. Einmal kam ich nachmittags vorbei, nur um ihm zuzuhören, und erzählte ihm bei dieser Gelegenheit, dass ich auf der Straße Folk spielte. ‚Wir alle spielen Folk‘, lautete seine Antwort. Sogar in diesen Momenten, wenn er nur am Klavier herumklimperte, erzeugte er eine magische Atmosphäre und ein ganz eigenes Universum.“

Bob Dylan („Chronicles. Volume One“, S. 94-95)

Ein dynamischer Prozess fortwährender Wechselwirkungen

Henning Bolte über Spuren, Spielweisen und Spannungen in der Begegnung von Jazz und Folk

Der Begriff „Folk Music“ oder „Volksmusik“ ruft mannigfache Assoziationen, Bilder und Gefühle hervor, im wertschätzenden wie im weniger wertschätzenden Sinn. In jedem Fall sind Folktraditionen, die sich über lange Zeiträume in regionalen und lokalen Kulturen herausgebildet haben, Ursprung und Basis weitgehend aller Ausprägungen von Musik, von sakraler bis hin zu klassischer Musik (von Bach bis Bartók und Berio), von Jazz bis hin zu Pop und Rock – sei es, dass sie bewusst genutzt werden oder über das absorbierende Unterbewusste wirken. Sie können mehr oder weniger direkt erkennbar sein oder mithilfe von Studiotechnik erkennbar gemacht werden. Auch dem, was wir Jazz nennen, ist in seiner Entwicklung zu einer urbanen Musikpraxis und -form eine tiefe Verbundenheit mit verschiedenen Folktraditionen inhärent.

Folkloristische Einflüsse sind in der Musik nicht klein zu kriegen und tauchen immer wieder neu im aktuellen musikalischen Geschehen auf. Die Absorbierung und Adaption von Folktraditionen geschieht in einem dynamischen Prozess fortwährender Wechselwirkungen, Umwandlungen, Verwandlungen oder Anwandlungen, in dem Auswirkungen sowohl innermusikalischer als auch außermusikalischer Triebkräfte wirksam sind. Es handelt sich um ein vitales Kräftefeld voller Widersprüche mit Plünderungen, Verbiegungen, tricksterhafter Widerständigkeit, identifikatorischen Ankerpunkten, Eskapismus und Vergewisserungszugriffen.

Das Jazzfest Berlin kann auf unterschiedlichste Ansätze, die sich ebenfalls in diesem Kräftefeld positionieren, zurückblicken. Auch in der diesjährigen Ausgabe finden sich zahlreiche Beispiele. Schwerpunktmäßig richtet sich der Blick der 2022er-Festivalausgabe in Richtung Osten – auf Folktraditionen in Armenien, im Schwarzmeerraum, in Transsylvanien, Polen und der Ukraine. In Folge der fatalen kriegerischen Ereignisse seit dem 24. Februar dieses Jahres gerät der Osten mehr und mehr ins Blickfeld unserer Aufmerksamkeit und unseres kulturellen Verstehens. Es tritt eine (auch musikalische) Wahrnehmungslücke zutage, die im Festival durch das Erleben von unterschiedlichen Umgangsweisen mit den reichen Folktraditionen aus diesem Raum zwar kaum vollständig geschlossen, doch immerhin anhand einiger lebendiger Eindrücke überbrückt werden kann.

Henning Bolte ist Jazzjournalist und bildender Künstler. Darüber hinaus ist er als Programmberater für das Jazzfest Berlin tätig.

Ben LaMar Gay

Ganz gleich, auf welchem Instrument er spielt, wie er sich dabei stilistisch verortet und ob er seine Stimme einsetzt oder nicht: Ben LaMar Gay ist und bleibt ein Geschichtenerzähler. Bekannt ist er vor allem für sein eindringlich gefühlvolles Kornett-Spiel, doch kann in seinen Händen nahezu alles zu einem Mittel musikalischen Ausdrucks werden. Ben LaMar Gay ist Mitglied der Chicagoer AACM und beschäftigte sich mehrere Jahre mit den Klangwelten und der Kultur Brasiliens. Generell scheint er die klangliche Essenz jedes Ortes zu absorbieren, an den er sich begibt, und in sein sich stets erweiterndes ästhetisches Repertoire zu integrieren. Sein letztjähriges Album „Open Arms to Open Us", eine alchemistische Mischung aus Post-Bop, Soul, Gospel, karnevalesker Musik und Blues, die sich kaum kategorisieren lässt, bietet einen beeindruckenden Rundumschlag seines bisherigen musikalischen Schaffens. Für sein Berlin-Debüt hat LaMar Gay ein Quartett aus bestens vertrauten Mitstreitern zusammengestellt, um seine musikalische Vision weiter zu verdichten.

Ben LaMar Gay

© Alejandra Ayala

„Meine Beziehung zu Geschichten und Folklore ... es geht mir dabei einfach um Erinnerungen, die in etwas Neues verwandelt und an andere Gemeinschaften weitergereicht werden. Wenn man sich mit unterschiedlichen Communitys auseinandersetzt, von ihnen lernt [...] und in ihnen willkommen geheißen wird, fängt man irgendwann an, einzelne Eindrücke zu einem größeren Ganzen zusammenzufügen. [...] Und alles kommt auf diese alten Erzählungen oder Traditionen, letztlich uralten Erinnerungen zurück.“

Ben LaMar Gay

Ben LaMar Gay im Gespräch mit Peter Margasak über musikalische Einflüsse und Transformationen im Rahmen seines kreativen Arbeitsprozesses

Ben LaMar Gay im Programm des Jazzfest Berlin